關鍵詞 |

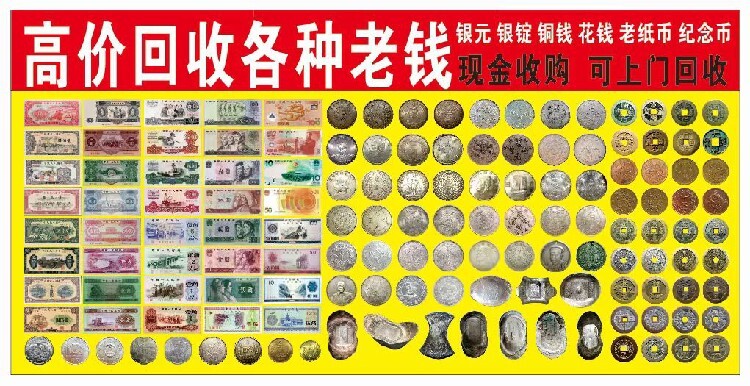

回收龍洋公司龍洋回收,寧夏回收龍洋,回收龍洋廠家聯系方式,上門回收龍洋 |

面向地區 |

全國 |

龍洋幣制

清朝末年,我國許多省份先后鑄造機制 銀幣,其中有的銀幣背面鑄有蟠龍紋,俗稱“龍洋”。中國早的龍洋是 張之洞倡議鑄造的廣東龍洋。

光緒十三年(1887年) 兩廣總督張之洞看到大量外國銀幣流入中國,充斥市場,擾亂經濟,遂奏請朝廷自鑄銀幣,以謀抵制。光緒十五年(1889年)清批準由廣東 銀元局試鑄銀幣,這種銀幣正面是“ 光緒元寶四字,中心有四個滿文字,也是“光緒元寶”,外圍 珠圈內為英文“廣東省”及“七錢三分”字樣,背面是 蟠龍紋,上方為“廣東省造”字樣,下方為“ 庫平七錢三分”。另外還有三錢六分五厘、一錢四分六厘、七分三厘和三分六厘五等四種面額,錢幣界叫作“七三番板”,后改為 七錢二分,叫“七二番板”。這是我國早鑄造的帶有蟠龍紋的 銀幣。樣幣送到北京后戶部下令將正面的英文移到背面,而把背面的中文移到正面,就成為后來廣泛流通的廣東龍洋。

提到銀元,大家是不是一下子想到了“袁大頭”。其實,銀元在中國早有流通。

外國銀元是自明代就已流入中國的,大的功臣還是鄭和。至清代更加普遍,流通地區也自東南沿海逐漸深入內地。清代人把外國流入的銀鑄幣稱為洋錢,到19世紀時,通行的是西班牙銀元和墨西哥立后鑄造的鷹洋。

清代鑄銀元始于乾隆,當時曾鑄帶有班禪頭像的紀念性銀幣。道光年間鑄造了一些銀幣,主要是用來賞賜的。機器鑄幣始于光緒八年(1882),由吉林機器局鑄造,但規模極小。光緒十三年(1887),兩廣總督張之洞看到大量外國銀幣流入中國,充斥市場,擾亂經濟,遂奏請朝廷奏請自鑄銀元,并于1888年,在廣東銀元局試鑄銀幣成功,也正式開啟了中國機制銀幣的歷史。

銀元為什么又叫大洋?

因為銀元的概念來自“洋”。清代中國人接觸的西班牙貿易銀元被稱為本洋,因為成色固定,花紋復雜規整(偽造困難),形狀適合攜帶等優點給當時主要靠銀塊稱重的中國帶來了不小的沖擊。以至于有英國人記載本洋以高達到自身含銀量兩倍的價值流通。之后墨西哥從西班牙立制造的所謂鷹洋在中國同樣受到歡迎。

經過200年以上的流通,大型銀幣稱為洋的習慣扎根中文。清發行的代銀元也順理成章的被稱為龍洋,國民發行的大頭們也不例外。

貨幣是一個國家歷史中組成的重要部分,就其特定的歷史時期在錢幣史上占據著重要的地位,它不僅代表著近代中國的貨幣文化,反映了我國近代歷史、經濟、金融的興衰和滄桑,具有很高的藝術觀賞價值和文物價值。明治銀元品相較好,文精美,字口深,非常適合收藏。

近年來,隨著收藏投資熱的不斷升溫,銀元也日漸走俏,且價格一路上揚。尤其是珍品銀元,在藏品交易市場上表現異常活躍。銀元是大眾收藏品,收藏者有一定數量,前期國內各區域都有實力型買家介入板塊,在一定程度上控制了市場供貨量,導致其價格快速走高。同時,它的價值也在同步上升。從藏家和市民的接受程度看,預計后期它的價格還將繼續上漲。